|

Die Ereignisse, die sie erlebte, hatten zweifellos einen starken Einfluss auf ihr Werk, die sie zu einer der führenden Persönlichkeiten der deutschen Kunst formte.

Ihr Werk spiegelt eine tiefgreifende Gesellschaftskritik wider, nicht nur an ihrem eigenen Land, sondern an der ganzen Welt. Sie wird vor allem von einem Thema geplagt, das sie ihr ganzes Leben lang beschäftigte: dem Tod. Der Tod stattete ihrem Zuhause schon früh Besuch ab, und sie verlor ihre Brüder als sie selbst noch sehr jung war. Sie war die Einzige ihrer Familie, die überlebte und sich daher fragte, warum denn nicht sie an der Reihe war, zu sterben. Seitdem litt sie unter Angstzuständen und einer psychiatrischen Erkrankung namens Mikropsie oder Alice-im-Wunderland-Syndrom, bei der die Objekte vor den eigenen Augen in ihrer Größe variieren.

Ihr Vater, Karl Schmidt, förderte in ihr von klein auf die Vorliebe für das Zeichnen und, nebenbei bemerkt, auch die Liebe zum Sozialismus. Auch ihr Großvater, der aus einem religiösen Kontext kam, beeinflusste sie in ihrer Erziehung und Kunst.

Im Alter von 12 Jahren nahm sie bereits Zeichenunterricht und mit 16 Jahren fiel ihr das Zeichnen und Skizzieren der Bauern, Arbeiter und Matrosen nicht schwer. Da Akademien und Universitäten zur damaligen Zeit nur sehr wenige Frauen aufnahmen, beschloss sie, sich an einer Kunstschule für Frauen in Berlin einzuschreiben, wo sie bei Karl Stauffer-Bern studierte. Stauffer-Bern war ein Freund des Künstlers Max Klinger, den sie ebenfalls in Berlin kennen und schätzen lernte. Vor allem die Druckgrafik Klingers, seine Technik, sein soziales Engagement und die dramatische Ausstrahlung seiner Druckgrafiken waren für die Künstlerin aufschlussreich. Man kann zu Recht behaupten, dass er als Erster großen Einfluss auf sie und ihr Werk nahm.

In Berlin und später in München lernte sie die Avantgarde der deutschen Kultur des ausgehenden 19. Jahrhunderts kennen. In diese Zeit fällt auch, dass die Malerei für sie in den Hintergrund rückte, sich aber mehr und mehr der grafischen Kunst zuwandte.

Im Jahr 1881 lernte Käthe Kollwitz beim Kupferstecher Rudolf Mauer kennen und schätzen. Der Kupferstich wurde mehr und mehr zu einem ihrer bevorzugten Ausdrucksmittel.

Nach der Rückkehr in ihre Heimatstadt begann Käthe von neuem unter der Anleitung des Malers Emil Neide zu malen. 1888 schrieb sie sich schließlich an der Künstlerinnenschule in München ein, wo sie bei Ludwig Herterich Unterricht nahm. Nach ihrer geschäftigen Ausbildung war die junge Künstlerin fest entschlossen, ein eigenes Atelier zu eröffnen.

Im Jahr 1891 heiratete sie Dr. Karl Kollwitz. Sie zogen nach Berlin, wo sie aufgrund finanzieller Probleme in einem der ärmsten Viertel der Hauptstadt lebten. Dort ließ sich ihr Mann als Arzt nieder und war auch als überzeugter Sozialist tätig. Das starke soziale Engagement ihres Mannes war für Kollwitzʼ Werk von großer Bedeutung, denn die wichtigsten Themen in ihren Werken spiegeln die schlechten Lebensbedingungen des Proletariats wider.

Ein Jahr nach ihrer Heirat bekam das Paar einen Sohn, Hans, und fünf Jahre später, 1896 wurde ihr zweiter Sohn, Peter geboren. 1898 nahm Käthe Kollwitz eine Lehrtätigkeit an der Berliner Künstlerinnenschule auf, die sie bis 1903 ausübte. 1910 begann sie, Skulpturen zu schaffen.

Während ihrer Zeit an der Weisenburger-Straße konnte Kollwitz ihre Fähigkeiten als Zeichnerin und Druckgrafikerin unter Beweis stellen. Ihre in diesen Techniken entwickelten Werke zeigten ihr großes soziales Engagement.

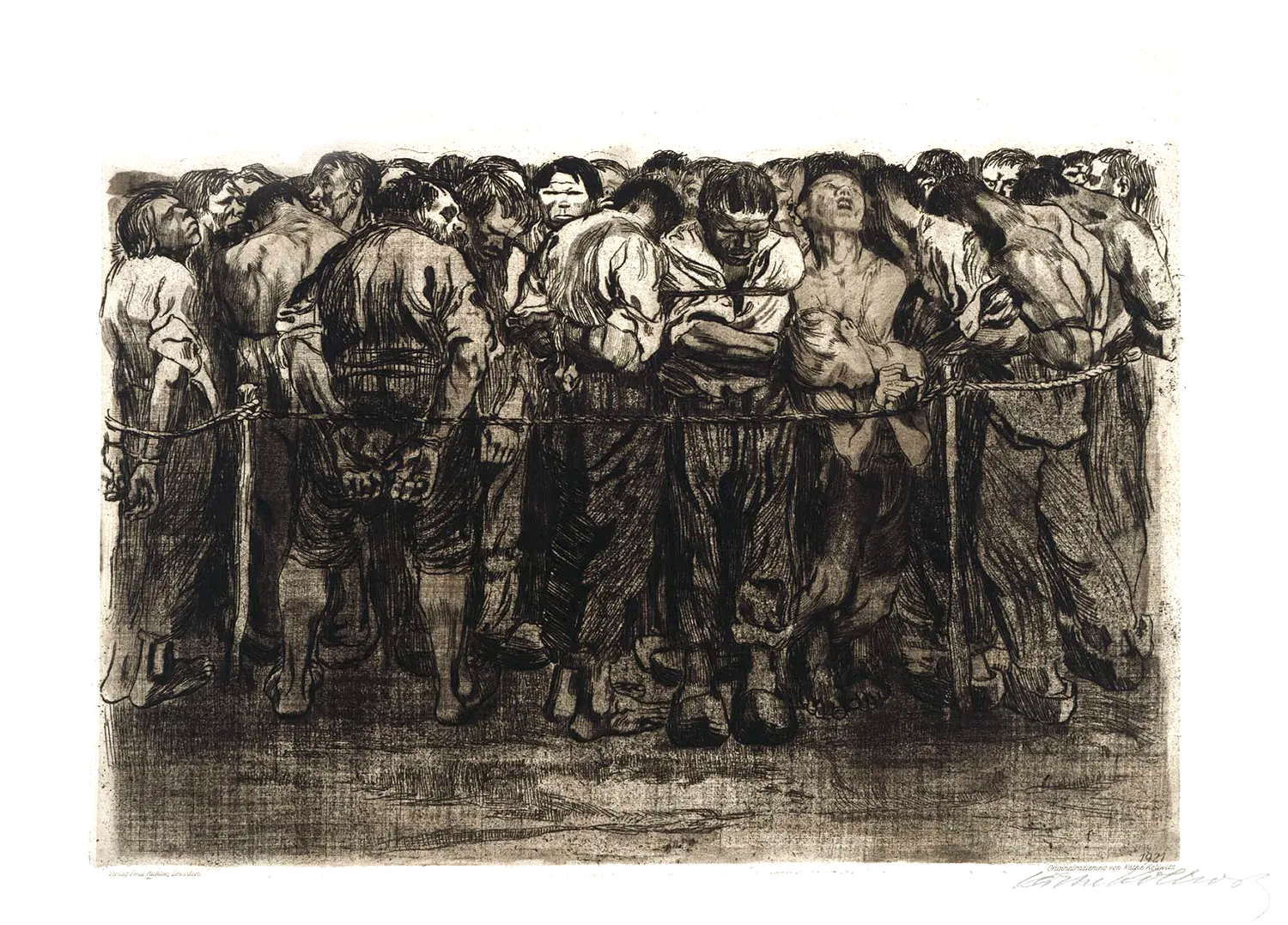

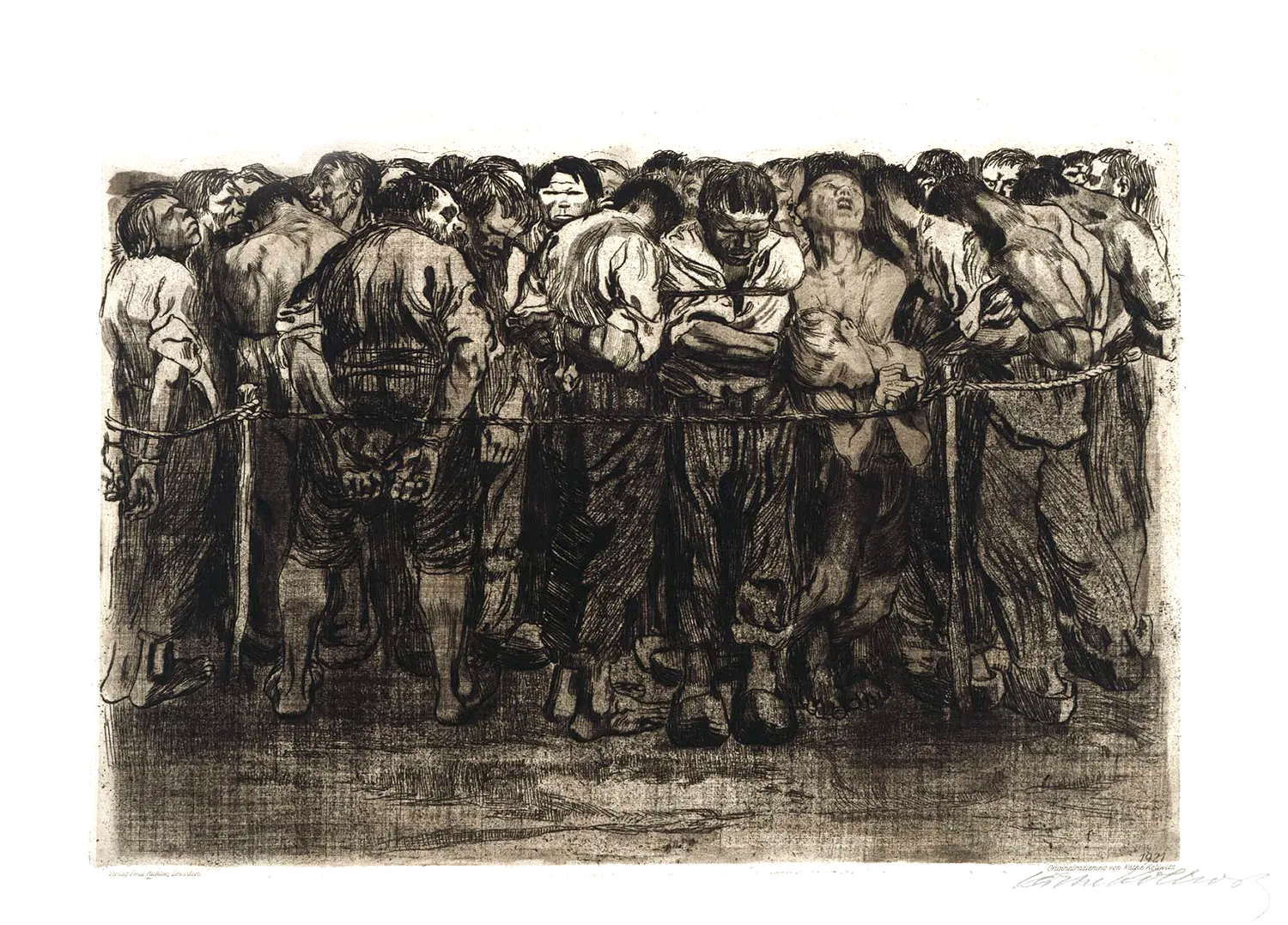

Die Weber, ein Theaterstück von Gerhard Hauptmann, hinterließ bei ihr einen tiefen Eindruck, und sie widmete diesem historischen Thema eine Serie von Radierungen: Der Aufstand der Weber, eine Serie von sechs Radierungen, die auf der Großen Kunstausstellung in Berlin 1898 bewundert werden konnten.

|

|

Zwischen 1904 und 1907 lebte Kollwitz in Paris und besuchte die Akademie Julien, wo sie Auguste Rodin, den berühmten Bildhauer, und Theophile Steinlen kennenlernte. Im Jahr 1909 begann sie mit der Serie Szenen des Elends.

1914 fiel ihr jüngster Sohn Peter bereits bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Flandern. Der Verlust ihres Sohnes förderte ihre Sympathien für den Pazifismus und veranlasste sie, sich öffentlich gegen bewaffnete Konflikte auszusprechen.

Eines der ergreifendsten Themen in ihrem Werk war die Darstellung der Verzweifelten Mutter, die ein krankes oder sterbendes Kind im Arm hält, oft im Schatten einer drohenden Todesgestalt. Es gibt nur wenige Figuren in der modernen Tradition, die so direkt und ohne Hehl von der menschlichen Tragödie sprechen wie Kollwitz.

Im Jahr 1917 wurde eine Ausstellung ihrer Werke in der Jubiläumsausstellung von Paul Cassirer gezeigt. 1919 wurde sie als erste Frau zum Mitglied der Preußischen Akademie der Künste gewählt, der sie bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten angehörte. Ebenfalls 1919 arbeitete sie an einem Gedenkholzschnitt für Karl Liebknecht, den revolutionären Sozialisten, der in eben diesem Jahr ermordet worden war.

Mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus wurden die künstlerischen Karrieren vieler Avantgardisten in Zweifel gestellt. Ihre Werke, aber auch ihr Leben waren kontinuierlich vom neuen Regime bedroht. Kollwitz musste den berüchtigten Druck des Nationalsozialismus ertragen: Ihr Atelier ging bei den Bombenangriffen der Alliierten verloren, und sie war gezwungen, ihre Stellung als Lehrende der Universität aufzugeben.

Zusammen mit ihrem Mann wurde sie verhaftet. Ihre Abschiebung war bereits in eines der Konzentrationslager vorgesehen. Es gelang ihnen jedoch, sich als Gäste auf Schloss Moritzburg des Prinzen Ernst Heinrich von Sachsen zu retten, der ein Bewunderer der Kunst von Käthe Kollwitz war.

Nachdem sie 1943 bei der Bombardierung Berlins ihre Wohnung verloren hatte, lud er sie und ihre Familie ein, nach Moritzburg zu ziehen, wo sie im Rudenhof, in unmittelbarer Nähe des Schlosses, lebte und arbeitete. Ihre schwermütige Stimmung hielt sie in der Serie der Drucke Tod, die dem Tod ihres Mannes 1940 vorausgeht, fest. Sie starb fünf Jahre nach ihm, am 22. April 1945 in Moritzburg.

|