|

Die Schlacht im Teutoburger Wald, auch Clades Variana oder „Varus-Katastrophe“ genannt, fand im Jahr 9 n. Chr. im Teutoburger Wald in der Nähe des heutigen Osnabrück, Niedersachsen, zwischen einem Bündnis germanischer Stämme unter der Führung des Kriegsherrn Arminius und drei Legionen des Römischen Reiches unter der Führung von Publius Quintilius Varus, Legat der Region Germanien, statt.

Es gibt eine zweistaffelige Fernsehserie (Netflix), die auf interessante Weise an diese römische Katastrophe in der Zeit Kaiser Augustus erinnert. Die Serie heißt Barbaros und konzentriert sich auf drei Personen, die die sogenannten Anstifter des Aufstands und der nachfolgenden Schlacht waren. Die Dialoge wurden auf Latein und Deutsch gesprochen.

Das Massaker hatte weitreichende Folgen, denn es stoppte die Expansionsbestrebungen der Römer in Germanien und war ein Wendepunkt in der Geschichte des gesamten Kontinents.

1875, also vor fast anderthalb Jahrhunderten, wurde in Grotenburg im Teutoburger Wald das Hermannsdenkmal für den Anführer Arminius errichtet. Das Denkmal im südlichen Teil des Teutoburger Waldes wurde von Ernst von Bandel entworfen und steht auf einem 30 Meter hohen Sockel, und misst selbst 17 Meter. Das Schwert Arminius zeigt nach Frankreich.

Arminius ist im Volksmund unter dem Namen Hermann bekannt, der deutschen Version von Armin oder Arminius. Der Name Hermann wurde später auch von Martin Luther verwendet, der ihn im 15. Jahrhundert als Symbol des Widerstands gegen Rom benutzte.

Bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts war Hermann ein häufiger deutscher Name, der auch besonders von den damaligen Nationalsozialisten verwendet wurde. Nach dem Niedergang des Nationalsozialismus, der die Figur des Hermann oder Arminius für ihre ideologischen Zwecke missbrauchte, geriet das Gedächtnis an diesen wichtigen historischen Moment und der mit ihm verbundene Name Hermann bzw. Arminius in Vergessenheit und ist auch heute noch den Deutschen kaum bekannt.

Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr. war Rom bestrebt, seinen Einflussbereich weiter nach Nordeuropa auszudehnen. Nachdem Gallien von Julius Cäsar unterworfen und zu römischen Provinz gemacht worden war, wollte Rom eine stabile Grenze am Rhein errichten.

Unter Kaiser Augustus, dem ersten römischen Kaiser, sollte Germanien besetzt und das Land bis zur Elbe für Rom eingenommen werden. Zu diesem Zweck förderte er eine Politik der Romanisierung der germanischen Völker in der Hoffnung, sie in das Reich zu integrieren.

Im Jahr 9 n. Chr. verließ Publius Quintilius Varus, der erste Statthalter der neuen römischen Provinz Germanien, sein Sommerhauptquartier in der Nähe von Minden und begab sich in die römische Legionsfestung Mogontiacum (das heutige Mainz), als er die Nachricht vom Aufstand eines kleinen germanischen Stammes erhielt.

|

|

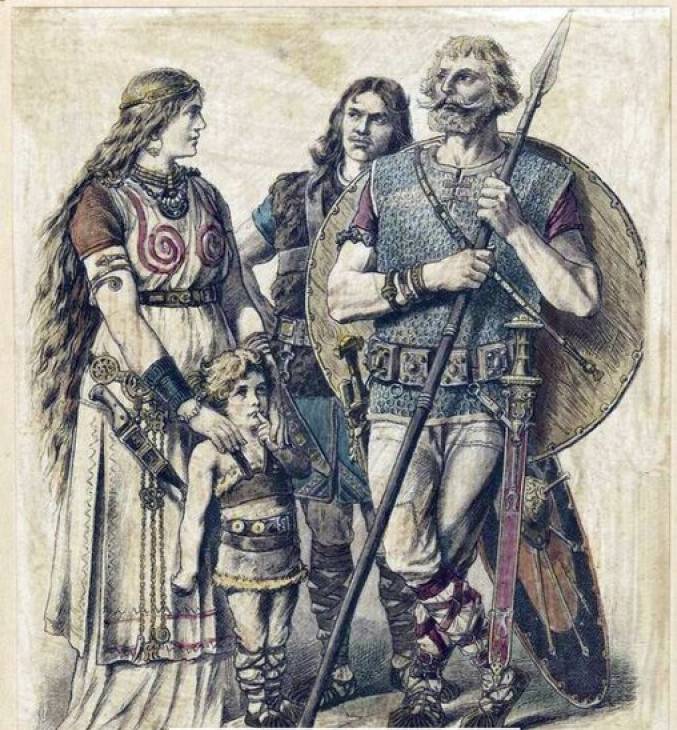

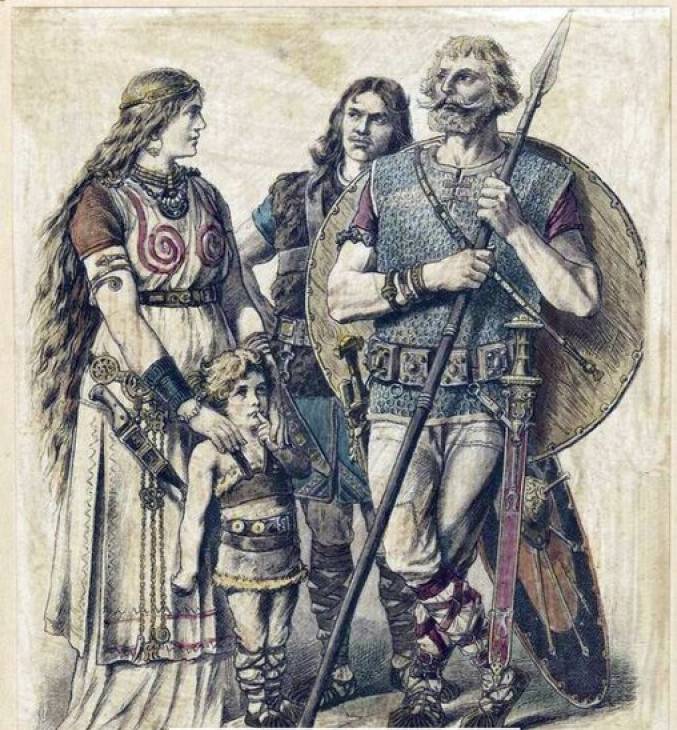

Um den Aufstand niederzuschlagen, zog er mit den drei ihm zur Verfügung stehenden Legionen, der 17., 18. und 19. los. Zum Unglück für Varus verriet ihn sein Gegner Arminius. Hermann (später Arminius) und sein jüngerer Bruder sind von den Römern als Geiseln von ihrem Stamm der Cherusker genommen und unter römischen Werten erzogen und ausgebildet worden. Er war so sehr in die römische Kultur und das Leben integriert, dass er das römische Bürgerrecht besaß und den militärischen Rang eines Reiterlegionärs erlangte. Diese Art der Geiselnahme sollte die Treue der germanischen Stämme zu Rom garantieren.

Von Arminius wurde später erwartet, dass er ein kaisertreuer Stammesführer sein und die Integration seines Volkes erleichtern würde. Arminius kannte also die römische Militärdoktrin und wusste, wie verwundbar seine Legionen auf germanischem Terrain waren, und er begann insgeheim, zunächst mit einigen wenigen, dann mit vielen, die Falle, in die die Römer tappten, im Detail zu planen.

Die große Schlacht

In der Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 n. Chr. vernichteten vereinte germanische Stämme in Unterzahl nach vier Tagen Kampf die drei Legionen, die von Arminius dazu verleitet worden waren, eine Abkürzung durch schwieriges, schlammiges, enges und sumpfiges Gelände zu nehmen, wo sich die Germanen versteckten und angriffen.

Die römischen Soldaten wurden von ihren Familien, von Vieh und von schweren Wagen begleitet, und die engen Waldpfade zwangen sie, in Zweier- oder Dreierreihen zu marschieren (eine normale Legion bestand aus etwa 6000 bewaffneten Männern, 300 Reitern und einer großen Anzahl von Begleitern).

Von der Vorhut bis zur Nachhut erstreckten sich die drei Legionen auf mehr als einen Kilometer, und als die Germanen auf die Flanken heranstürmten, bemerkte Varus, der sich in der Mitte der Kolonne befand, zunächst nichts, bis die ersten Verwundeten bei ihm eintrafen und Meldung machten.

Nachdem der Ausgang dieses Überfalls deutlich wurde, beging Varus Selbstmord. Die germanischen Krieger töteten die Überlebenden: sie wurden gefoltert, lebendig verbrannt, gehängt oder geköpft. Viele Krieger nahmen sich die Köpfe, Teile der Ausrüstung der Römer oder Wertsachen als Kriegsbeute und Trophäen.

Als der römische Kaiser Augustus (27 v. Chr. - 14 n. Chr.) von der Katastrophe erfuhr, soll er nachts in seinem Palast umhergewandert sein und geschrien haben, dass Varus ihm seine Legionen zurückgeben solle. Die Niederlage war für die römische Welt eine Katastrophe und entscheidend für die Zukunft.

Trotz nachfolgender Straffeldzüge gab Rom dann bald die Eroberung der Gebiete östlich des Rheins auf. Am Rhein und an der Donau wurde ein Grenzwall, der Limes errichtet, der die Grenze für noch 400 Jahre zeichnen und schützen sollte.

Die Niederlage brachte nicht nur das Wachstum des Römischen Reiches zum Stillstand, sondern markierte auch den Grenzverlauf des römischen und germanischen Einflusses in Westeuropa.

|