|

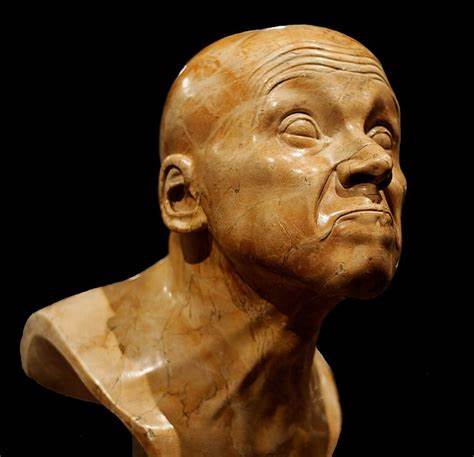

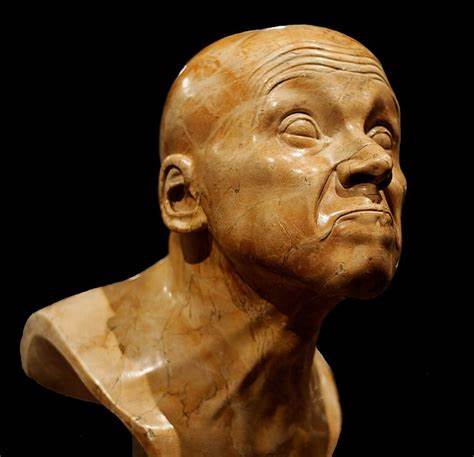

Franz Xaver Messerschmidts ausdrucksstarke Köpfe bleiben ein rätselhaftes, außergewöhnliches, ungewohntes Werk, das in der gängigen Kunst keine Entsprechung findet. Es ist, als ob er mit der Gestaltung seiner Büsten voll extremer Gesichtsausdrücke einer Tradition gehorchte, die parallel zur herkömmlichen Kunstpraxis verläuft.

Das Gesicht ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für die Kunst, denn das Gesicht ist das Fenster zur Identität des Menschen, zu seinen Gefühlen und seiner Geschichte. Von den Porträts der Renaissance bis zu den verzerrten Gesichtsausdrücken moderner Künstler hat die Darstellung des Gesichts schon immer dazu gedient, Stimmungen, philosophische Gedanken und sogar Gesellschaftskritik zu vermitteln.

Hier sind einige der wichtigsten Gründe, warum das Gesicht ein ideales Vehikel ist, um Gefühle zu vermitteln und zu betonen:

Emotionaler Ausdruck: Eine einzige Gesichtsgeste kann Freude, Traurigkeit, Wut oder Gelassenheit ausdrücken und es dem Betrachter ermöglichen, sich unmittelbar mit dem Werk emotional zu verbinden.

Identitätssymbol: In vielen Kulturen dienen Porträts dazu, historische Persönlichkeiten zu verewigen oder auch, die eigene Identität zu erkunden.

Stilistische Innovation: Von der realistischen Präzision Da Vincis bis zur Abstraktion Picassos oder Bacons ist das Gesicht eine fruchtbare Quelle für die Erforschung neuer Techniken und Ansätze in der Kunst.

Psychologische Erkundungen mit Künstlern wie Messerschmidt, der die Darstellung von Gesichtern nutzte, um die Auswirkungen des Geistes auf den Körper zu untersuchen.

Der junge Messerschmidt wurde von seinem Onkel, dem Rokoko-Bildhauer Johann Baptist Straub, in der Bildhauerei ausgebildet und verbrachte zwei weitere Jahre in Graz in der Werkstatt eines anderen Onkels mütterlicherseits, des Bildhauers Philipp Jakob Straub. Ende 1755 schrieb er sich an der Akademie der bildenden Künste in Wien ein und wurde Schüler von Jacob Schletterer.

Messerschmidt wurde in seiner Zeit von zwei großen künstlerischen Strömungen bewegt: dem Spätbarock und dem Neoklassizismus. In seinem Frühwerk spiegeln sich noch die Ornamentik und die Dramatik des Barocks wider, wie in seinen Aufträgen für den Hof und die kaiserliche Familie von Maria Theresia von Österreich.

Es ist bekannt, dass der Bildhauer in Wien Ruhm und Reichtum erlangte, als er für die Aristokratie arbeitete. Sein Stil veränderte sich jedoch allmählich in Richtung einer nüchternen und strukturierten Ästhetik, die für den Neoklassizismus typisch ist, vielleicht beeinflusst von den Büsten des republikanischen Roms, die er während einer Italienreise im Jahr 1765 studieren konnte.

In den 1770er Jahren begann er jedoch an psychischen Problemen zu leiden, darunter Paranoia und Halluzinationen, die sich auf seine Arbeit auswirkten: Messerschmidt wurde von allen Orten verwiesen und konnte bald nicht mehr unterrichten.

Der Bildhauer ließ sich daraufhin in der Stadt Preßburg [Bratislava] nieder, wo er die Charakterbüsten, seine Kopfstücke, schuf, für die er heute vor allem bekannt ist. Wir wissen, dass er dort die letzten sechs Jahre seines Lebens verbrachte. Nachdem er versucht hatte, seine Karriere wieder aufzubauen und ein Haus mit Atelier gekauft hatte, widmete er sich vor allem der Darstellung der 64 kanonischen Fratzen des menschlichen Gesichts nach seinem eigenen Vorbild.

|

|

Wie Selfies

Manche glauben, dass seine hochmodernen Skulpturen eine Art der Auseinandersetzung mit seinen eigenen emotionalen und psychologischen Zuständen gewesen sein könnten. Der geniale Bildhauer nahm sich selbst zum Vorbild und schuf 69 Büsten, die 64 stark übertriebene Gesichtsausdrücke darstellen; fast wie Selfies, die den Betrachter auch heute noch durch ihre Ausdruckskraft begeistern.

In der Tat erlauben seine berühmten Köpfe dem Betrachter wie in ein Schaufenster der Mimik zu sehen, und sie finden dort alles: Ausdrücke wie Ärger, Angst, Wut, Zorn, Traurigkeit, Langeweile, aber auch Lachen und vieles mehr. Der Psychoanalytiker Ernst Kris, der 1932 eine Studie über den Bildhauer schrieb und Mitautor des Buches Die Legende des Künstlers war, behauptet, dass Messerschmidt an paranoider Schizophrenie litt.

Einige Experten glauben, dass er eher an Morbus Crohn litt, einer Erkrankung, die eine Darmentzündung hervorruft und zu schwerem Durchfall, Müdigkeit, Gewichtsverlust und Unterernährung führt sowie Schmerzen im Unterleib verursachen kann, die so stark sein können, um u.a. auch Halluzinationen hervorzurufen.

Die Skulpturen, die Messerschmidt trotz seiner Isolation in seinen späteren Jahren schuf, sind nicht nur technisch kompliziert, sondern auch Gegenstand psychologischer und künstlerischer Studien, die wie ein Vermächtnis an die nachfolgenden Generationen weitergegeben wurden.

Der Wiener Bildhauer arbeitete vor allem mit Bronze, Marmor und Alabaster, mehr oder weniger schwierigen Materialien, die es dem Bildhauer aber ermöglichten, ein hohes Maß an Detailtreue und Ausdruckskraft in seinen Skulpturen zu erreichen.

Seine Technik zeichnete sich durch eine beeindruckende anatomische Präzision aus, die auf seine akademische Ausbildung und sein Interesse an der menschlichen Physiognomie zurückzuführen ist. Unter den Bildhauertechniken, die sowohl anatomische Präzision als auch extreme Ausdruckskraft vereinen, sind die folgenden besonders hervorzuheben:

Detailliertes Modellieren: Es wird angenommen, dass er lebende Modelle oder sein eigenes Gesicht als Referenz verwendete, um übertriebene Gesichtsgesten mit großer Genauigkeit zu erfassen.

Marmor- und Alabasterschnitzerei: Er arbeitete mit Materialien, die eine polierte und sorgfältige Ausführung ermöglichten und die dramatischen Ausdrücke seiner Skulpturen hervorhoben.

Bronzeguss: Einige seiner Werke wurden in Bronze gegossen, was ihnen Beständigkeit und eine beeindruckende Präsenz verlieh.

Neoklassizistischer Einfluss: Obwohl seine Skulpturen experimentell anmuten, wendet Messerschmidt klassische Prinzipien auf die Proportionen und die Struktur jeder seiner Figuren an.

Selbstbezug: Seine berühmten Charakterköpfe sollen von seinen eigenen Äußerungen inspiriert worden sein, möglicherweise als Umgang mit seinen quälenden psychischen Problemen, die seine ungewöhnliche Beherrschung der Form nicht behinderten.

Sein technischer und konzeptioneller Ansatz machte ihn zweifellos zu einem Künstler, der seiner Zeit weit voraus war.

|