|

Tales son los ingredientes indispensables con los que se arma una composición para recordar o para honrar la memoria de personajes y situaciones, y la mayoría de las veces incluso para burlarse de los más famosos (actores y actrices entrañables, artistas plásticos inaguantables, políticos nefastos, multimillonarios codiciosos y otras personas encumbradas de la sociedad), y esto el mero Día de Muertos.

En esta fiesta, mientras se elaboran altares con flores amarillas o con cempasúchiles* y se decora el lugar con dulces, fotografías, comida, bebida, fruta y artículos que disfrutaron en vida nuestros seres queridos, no falta quien tome lápiz y papel para escribir calaveras chistosas, breves, sobre el amor o sobre los políticos: una costumbre propia del Día de Muertos. Todo se resume en pensar acerca de un tema y en decidir a qué o a quién se le va a dedicar la calaverita literaria.

*La flor de cempasúchil es la flor de una planta conocida como tagete, clavel chino o clavelón de la India. En México se la llama flor de los muertos o cempaxóchitl (en esas fechas se compran más de 15 mil toneladas). Su nombre científico es Tagetes erecta. La palabra “cempasúchil”, como tal, proviene del náhuatl, y significa ‘veinte flor’ o ‘flor de veinte pétalos’. Se reproduce por semillas, y su época de floración ocurre en el verano y el otoño en el hemisferio nórdico. Su flor es muy aromática y su color oscila entre el amarillo y el naranja.

En la actualidad, las calaveritas literarias tal como las conocemos se montan en epigramas o en versos rítmicos (de rima diversa) cuyo motivo central es la muerte. El afán es mofarse de las personas vivas a las que se dedican los versos; en la mayoría de los casos son presentadas como ya difuntas, rodeadas por los acontecimientos que condujeron a sus supuestas muertes, y se menciona cuál fue el motivo para que fueran cantadas y celebradas, casi siempre con ironía, sutileza y musicalidad.

Cómo hacer calaveritas

No es difícil armar una calaverita. Para empezar, basta imaginar una situación cualquiera, pero siempre hilarante. Inclusive, extravagante. Se agrega al gusto un poco de picardía, o una maldición o, inclusive, una grosería simpática, pero que no ofenda tanto, para que, en vez de manchar la imagen del “difunto”, resulte lo más cómica posible, intentando encontrar un equilibrio en lo que se va a escribir.

Cabe recordar que en la poesía lo importante es la espesura de la imagen y el ritmo, ambos bien entrelazados. Lo demás se perdona. Claro, hay que intentar que todos los versos lleven el mismo número de sílabas. De hecho, las estrofas pueden tener tantos versos como uno quiera, pero es más aconsejable incluir versos de 7, 8 y 11 sílabas, porque, la verdad, suenan mejor. Hay retos difíciles, como hacer versos de 7 sílabas, donde puede ser que sobren palabras… o que falten… aunque sin duda resulta entretenido. De modo que no hay que perder la paciencia. Por cierto: lo importante es el cierre, ¡la rima al final!

Una tradición que sobrevive hasta la muerte

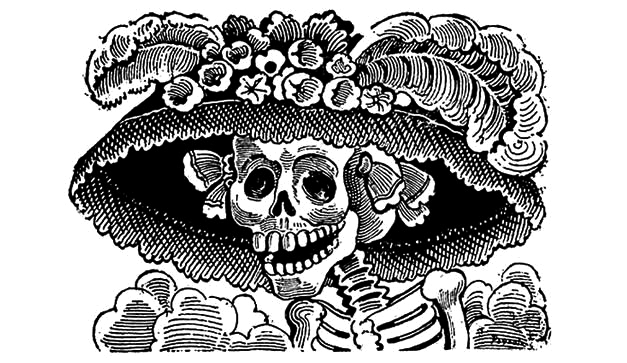

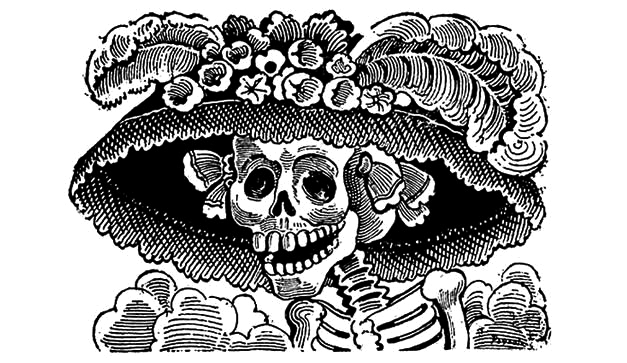

En México, la tradición de estas composiciones poéticas, que semejan un epitafio con motivo del Día de Muertos, tomó vuelo a finales del siglo XIX, como una expresión crítica del pueblo contra la élite de Porfirio Díaz (fue justo entonces cuando las calaveritas aparecieron en diarios y gacetas acompañadas por las Catrinas y los grabados de José Guadalupe Posada).

Pero la costumbre de crear calaveritas está tan arraigada en México, que hay que abrir más baúles y remontarse hasta la Colonia, época en la que se revivían otras tradiciones y expresiones más antiguas de la religiosidad de los pueblos ibéricos, sobre todo de la alta Edad Media, que, luego de la Conquista, encontraron ecos aquí, enlazándose con elementos prehispánicos.

|

|

Entre éstos se puede mencionar el culto a Mictlantecuhtli (o sea al dios de la muerte de los aztecas), además de los tzompantlis (de donde provienen quizá las calaveritas de azúcar**), que eran estructuras que servían para exhibir los cráneos de individuos sacrificados, lo cual se integraba a la compleja ceremonia ritual religiosa mexica. Algunos cantos que lograron preservarse de la poesía precolombina constituyen el aporte indígena a esta tradición.

** En la celebración de Día de Muertos, el 2 de noviembre, es costumbre el consumo de los tradicionales cráneos de azúcar y de otros dulces, como pequeñas frutas, y de calaveras decoradas con el nombre de las personas difuntas. Además de cabezas, hay ataúdes, ángeles, animalitos y frutas. La tradición se remonta a los aztecas, que para las ofrendas ya hacían figuras de amaranto y de otras pastas comestibles. Los dulces tradicionales tienen origen en el tzompantli.

La inventora de las calaveritas

El primer antecedente de una calavera literaria se remite al libro La portentosa vida de la Muerte, de Fray Joaquín de Bolaños, un franciscano del Colegio Apostólico de Propaganda Fide, de Guadalupe, Zacatecas, que en 1792 escribió: “Desabrida es la muerte; mas para que no te sea tan amarga su memoria, te la presento dorada o disfrazada con un retazo de chiste.” Al final de algunos capítulos, el fraile incluye composiciones que en realidad son epitafios burlescos.

Como modo de expresar ideas o sentimientos difíciles de entonar, dichos escritos eran conocidos como “panteones”, y en ese siglo fueron censurados o destruidos, ya que servían como medio para expresar descontento con las autoridades.

Sin embargo, en la Colonia, a finales del siglo XVIII, apareció un personaje capaz de mucha ironía que, ahora se sabe, fue la criada de una monja rica, la madre Matiana del Espíritu Santo, conocida como la india de Tepotzotlán; esta persona ganó fama tanto por sus remedios (sus muy solicitados polvos), como por sus epitafios y profecías, que se censuraron y prohibieron en gacetas y periódicos por su contenido irreverente.

Sus versos llegaron al colmo de la popularidad, y la gente empezó a llamar “calaveritas” a las creaciones de la Madre Matiana, mismas que, muchos años después, se publicaron en volantes, como los muy conocidos de Vanegas Arroyo, ilustrados por Manuel Manilla o José Guadalupe Posada.

Por otro lado, se cree que era común en el Virreinato impresionar con largos y ostentosos nombres y alabanzas en los epitafios de los nobles y poderosos de abolengo monárquico o aristocrático. Para combatir tal cursilería, los escritores decidieron ridiculizarlos por medio de rimas satíricas. Ya en pleno siglo XIX (1879), los versos satíricos encontraron espacio en periódicos como El Socialista, en Guadalajara, Jalisco, editado por el médico italiano José Indelicato.

|