|

Zwischen 1909 und 1911 studiert Grosz an der Akademie für Bildende Künste in Dresden, im Anschluss in der Kunstgewerbeschule in Berlin und schließlich 1913 an der Académie Colarossi in Paris. Bereits 1912 erscheint seine erste Zeichnung in der Zeitschrift Ulk, die eine Reihe früher satirischer Arbeiten mit politischem Anstrich in Kollaboration mit Zeitschriften wie Neue Jugend, Der Knüppel oder Der blutige Ernst, einleitet.

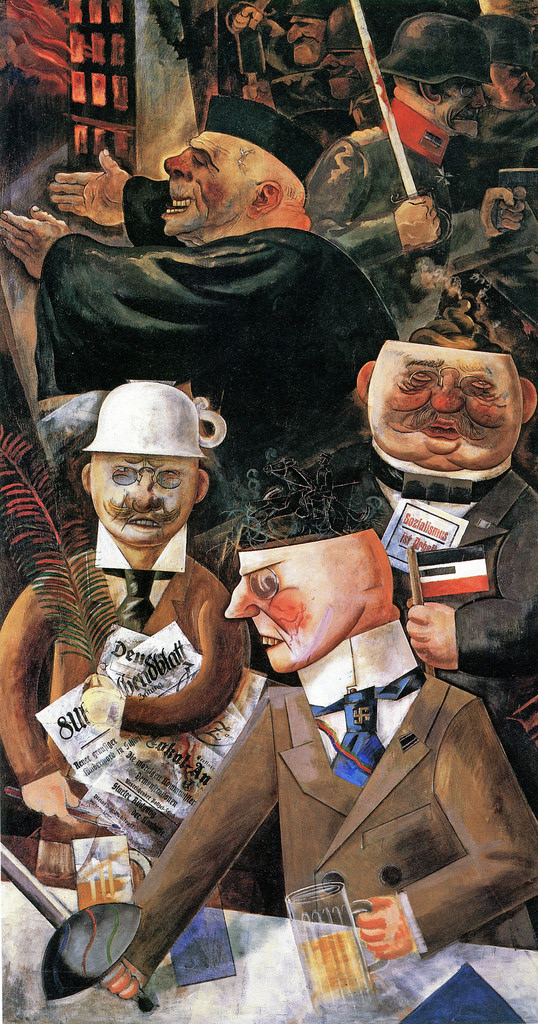

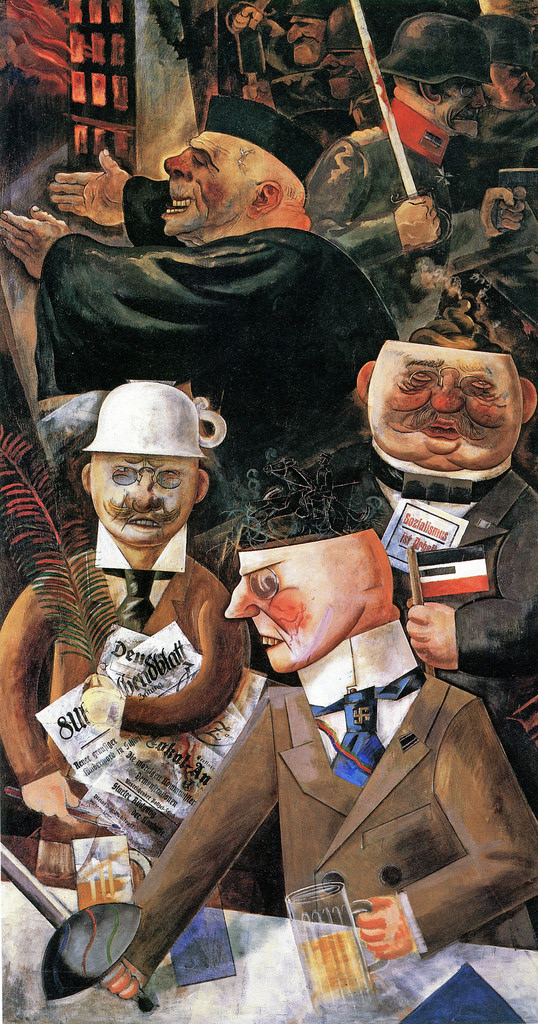

Obwohl Grosz seine ersten Ölgemälde bereits 1912 noch in seiner Studienzeit arbeitet, datieren die ersten Arbeiten, die ihm zuerkannt werden, im Jahr 1916. Man weiß, dass der Künstler zunächst in einem ihm eigenen Stil experimentiert, der auf der einen Seite stark vom Expressionismus und Futurismus, auf der anderen von populären Illustrationen, vom Comic, Graffiti und Kindergraphik beeinflusst ist. Die Themen dieser Jahre beschäftigen sich besonders mit obszönen Inhalten, und man kann seine Vorliebe hin zum Grotesken erkennen. In dieser ersten Schaffensphase werden Einflüsse von Goya, Toulouse-Lautrec, Honoré Daumier und Alfred Kubin deutlich.

1914 tritt Grosz als Freiwilliger ins kaiserliche Heer ein. Dort ist er zwei Jahre verpflichtet, bis er 1916 aufgrund gesundheitlicher mentaler Probleme seinen Dienst gezwungenermaßen quittieren muss. Die Kriegserlebnisse waren traumatisch. Sie tauchen alle in einer Serie von Bildern und Lithographien auf, die vor allem Tod und Zerstörung zeigen.

Nach einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Anstalt, kommt er nach Berlin zurück, wo er sich für seine kommenden Arbeiten inspirieren lässt: Die Stadt (1916-17), das erste von vielen Bildern, das sich mit modernen urbanen Szenen beschäftigt; Der Zerfall der bürgerlichen Welt (1917), in dem sich die Bewohner der chaotischen Stadt Berlin ohne scheinbares Ziel hin-und-her bewegen. In diesen Bildern kann man sowohl Straßenszenen als auch Szenen aus dem Sanatorium wahrnehmen, die neben erotischer Darstellungen extremer Rohheit bestehen. Andere bemerkenswerte Beispiele sind: Die apokalyptische Explosion (1917), Metropolis (1917) und Das Begräbnis (1918), das einen Trauerzug zeigt. Die Darstellung der Stadt als Chaos verbindet sein Werk mit der expressionistischen Bewegung, mit der Grosz bereits in Kontakt steht.

In dieser fruchtbaren Schaffensphase werden seine Zeichnungen sicherer, härter. Grosz gelangt zu einem sehr persönlichen Stil: tatsächlich schärfen sich seine Arbeiten und werden gewalttätiger. Sein Werk ist im Allgemeinen von sozialen und politischen Themen bestimmt. 1917 gründet Grosz zusammen mit John Heartfield und Wieland Herzfelde den Malik Verlag, der subversive Zeitschriften und Bücher veröffentlicht. In dieser Zeit publiziert Grosz verschiedene Zeichnungen und Texte, die ihn das eine oder andere Mal mit der Justiz konfrontieren.

Grosz bewegt sich immer deutlicher hin zu einer kompromisslosen Sozialkritik, die immer stärker vom wagemutigen Stil des Kubismus und Futurismus beeinflusst ist. Die Linienführung des Karikaturisten lädt nicht etwa zum Lachen ein; eher doch zu Spott und Hohn. Seine satirischen Zeichnungen attackieren mit Bitterkeit die bürgerlichen Gesellen der Weimarer Republik. Seine ausgezeichneten Arbeiten mit Tinte und Feder, denen er manchmal mit Aquarell Farbe gab, zeigen Berlin und Umgebung, Bilder der Weimarer Republik der 20er-Jahre. Übergewichtige Geschäftsleute, verwundete Soldaten, Prostituierte, Sexualdelikte, Orgien marschieren besessen durch seine Werke und Karikaturen.

|

|

Von 1917 bis 1920 ist Grosz Mitglied der Dadaisten Berlins, überzeugt von seiner Enttäuschung der Gesellschaft, die ihn umgibt. Gemeinsam mit Richard Huelsenbeck und Raoul Hausmann wird Grosz einer der bedeutendsten Figuren der Dada Bewegung in Berlin. In dieser Welt arbeitet er mit John Heartfield an zahlreichen Collagen und nimmt mit Otto Dix an der Ersten Internationalen Dada-Messe 1920 teil.

Einige Jahre später, 1923 sticht er als Protagonist der Neue Sachlichkeit hervor. Eine Bewegung, die sich auf die Definition des Kunstkritikers Gustav Friedrich Hartlaubs bezieht, die besagt, dass es das Ziel sei, die ästhetischen Auswüchse der Form durch eine neue Objektivität zu überwinden, die nur durch die Ablehnung der Ausbeutung durch die bürgerlichen Gesellschaft entstehen könne.

Die Präsenz der Dadaisten sowie deren Veranstaltungen und Aktionen wachsen und radikalisieren sich in dem Maß, dass auch Grosz 1924 zum Vorsitzenden einer kommunistischen Künstlervereinigung, Rote Gruppe, ernannt wird. Von 1918 bis 1924 ist Grosz Mitglied der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands.

Einige Jahre später, im Juni 1932 nimmt Grosz die Einladung an, ein Sommersemester an der Art Students League in New York zu unterrichten. Im Oktober 1932 kehrt er nach Deutschland zurück, wenn auch nur für kurze Zeit. Am 12. Januar 1933, allergisch gegen den Nationalsozialismus, verlässt er kurz vor der Machtübernahme Hitlers das Land.

In den USA entscheidet sich Grosz mit seiner Vergangenheit zu brechen und verändert seinen Stil. 1933 “weist er vehement sein bisheriges Werk sowie seine Karikaturen im allgemeinen von sich”. Und so malt er, statt seiner vorhergehenden Visionen der sich zersetzenden Städte, Landschaften im herkömmlichen Stil und die üblichen Aktmalereien. Er etabliert sich in Bayside, New York. Von nun an bis 1955 unterrichtet er ununterbrochen am Art Students League.

Kain oder Hitler in der Hölle von 1944, eines seiner vernichtenden Werke, ist eine Ausnahme der Regel seines Schaffens. In seiner Autobiographie, Ein kleines Ja und ein großes Nein, schreibt er, “Vieles von dem, was in Deutschland von mir eingefroren war, ist hier in den USA aufgetaut und ich habe meine alte Sehnsucht nach der Malerei wiederentdeckt. Ich habe vorsichtig, aber doch entschieden einen Teil meiner Vergangenheit zerstört.”

Sein spätes Werk erreicht nicht den Erfolg seiner Berliner Jahre, und doch stellt er regelmäßig sein Werk aus. In den 50er Jahren eröffnet er eine private Kunstschule in seinem Haus und arbeitet als Gastkünstler im Des Moines Art Center. Grosz wird zum Mitglied der Nationalen Akademie für Design ernannt und unterrichtet auch dort. 1954 wird er in der US-Amerikanischen Akademie für Kunst und Literatur aufgenommen. Und trotz seiner US-amerikanischen Staatsbürgerschaft und seiner Verbundenheit zu den USA, zieht es ihn im Mai 1959 nach Berlin zurück. Dort stirbt er nur kurze Zeit darauf, am 6. Juli 1959 bei einem Unfall auf der Treppe nach einer ausgelassenen Nacht.

|